Dans cette page vous pouvez télécharger gratuitement tout Résumé et Cours Paléontologie PDF pour Bachelor/Licence Géologie SVT (Licence Sciences de la Terre et de l’Univers 2ème année L2 Semestre S3 session d’automne – S4 session hiver). Tout en PDF, Tout est Gratuit.

Nous serons très heureux si vous nous laissez un commentaire. 🙂

Introduction au Cours de Paléontologie

Nature des archives paléontologiques

Les fossiles sont des restes d’organismes biologiques qui ont été préservés à la faveur de conditions particulières ou de leur nature, résistante à l’altération et à la dégradation. De façon générale, la fossilisation de matériaux biogénique est favorisée par un enfouissement rapide dans le sédiment, limitant la dégradation bactérienne et l’altération.

Quelques exemples de milieux particuliers favorisant une fossilisation de parties peu résistantes:

- glace (e.g. Hominidés ou Mammouths entiers);

- ambre (e.g. Insectes);

- tourbières;

- sédiments fins préservant des empreintes (cf. ichnologie) ou des moulages;

- ozocérite (paraffine naturelle; e.g. Rhinocéros laineux);

Certaines conditions physico-chimiques peuvent aussi concourir à des processus diagénétiques favorisant la fossilisation de parties molles:

- minéralisation

- Pétrification

- pyritisation

- phosphatisation

- calcification

Les fossiles les plus abondants sont issus de parties ‘dures’ qui sont particulièrement résistantes en raison de leur composition chimique. Différents matériaux biogéniques sont ainsi fossilisés de façon privilégiée:

- matière organique réfractaire (e.g. sporo-pollinine des grains de pollen, chitine des kystes de dinoflagellés, lignine de fragment de bois…)

- matériel siliceux (e.g. frustules des diatomées)

- matériel phosphaté (cf. phosphate de calcium; e.g. dents, conodontes)

- matériel carbonatés (cf. calcite ou aragonite; e.g., coquilles de mollusques, tests de foraminifères….)

Taphonomie et paléoécologie

Les fossiles ne représentent qu’une partie fragmentaire des populations vivantes du passé, soit des paléobiocénoses. Il constituent souvent des thanatocénoses. Les processus intervenant lors de la transformation des biocénoses en thanatocénoses relèvent du domaine de la taphonomie.

La taphonomie qui représente l’histoire post-mortem des organismes biologiques peut être résumée en trois étapes principales:

- la nécrolyse, soit la décomposition des parties molles;

- la biostratinomie, soit les processus de transport et de sédimentation avant l’enfouissement;

- la diagénèse, soit tous les processus de transformation de la matière biogénique pendant et après enfouissement.

La préservation des fossiles, même les plus résistants, peut-être grandement affectée par les caractéristiques chimiques du milieu de dépôt (e.g., dissolution des carbonates en dessous du seuil de compensation des carbonates ou en milieu acide, oxydation de la matière organique en milieu oxydant…).

Après enfouissement et fossilisation dans un dépôt sédimentaire, il peut y avoir érosion et transport du sédiment et des fossiles qui y sont incorporés. Il y a alors remaniement des fossiles qui subissent parfois une altération mécanique et/ou chimique et se resédimentent dans un milieu de dépôt ne représentant pas leur environnement d’origine.

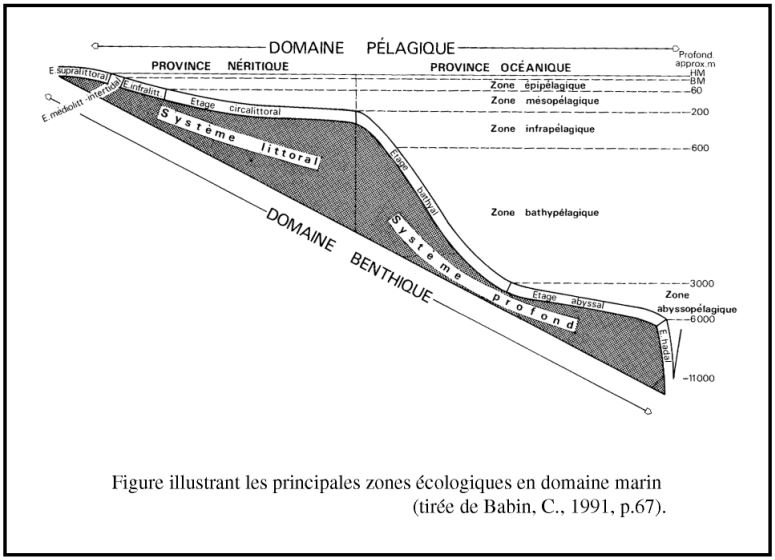

La prise en compte de la taphonomie est indispensable dans une perspective paléoécologique. La paléoécologie est l’étude des relations entre les organismes fossiles et leur environnement. Elle peut viser à retracer le mode de vie d’organisme fossiles (paléoautécologie) sinon à reconstituer les paléobiocénoses (paléosynécologie) et l’environnement dans lequel elles se sont développées.

En paléoautécologie et paléosynécologie, des approches descriptives et empiriques sont utilisées. Elles peuvent être jumelées à des approches quantitatives ou statistiques. En paléoautécologie, on réalise souvent des mesures morphométriques; en paléosynécologie, on procède au dénombrement de taxons au fins de calculs de pourcentages, de concentrations, de flux, ou d’analyses multivariées. La paléosynécologie peut conduire à l’étude de la dynamique des populations, à établir des relations quantitatives entre les assemblages fossiles et l’environnement et à retracer les environnements du passé.

Taxinomie et systématique

Dans le domaine des sciences naturelles, chaque objet (par exemple un fossile) se doit d’être désigné par un nom (taxon). Afin de faciliter les communications, des conventions doivent être adoptées. Une nomenclature est ainsi définie en référence à un système de classification. Les règles de la classification permettant de définir les taxons (cf. critères diagnostiques) relèvent de la taxinomie. Les relations entre les taxons et leurs regroupement selon un ordre hiérarchique relèvent de la systématique. En paléontologie, on suit généralement les règles édictées dans le Code international de nomenclature zoologique.

Quelques conventions concernant la nomenclature utilisée en paléontologie sont énumérées ci-dessous.

- Utilisation d’une nomenclature binominale (cf. Linnée 1758), soit désignation des fossiles par leurs noms de genre et d’espèce (e.g. Homo sapiens)

- Genres et espèces portent des noms latins et s’écrivent en italique

- Une espèce, en paléontologie, représente un ensemble d’individus, d’aspects semblables ayant des caractères distinctifs au sein d’un même genre (le concept biologique d’espèce qui inclut la capacité d’engendrer des individus féconds peut difficilement être exploité de façon systématique en paléontologie)

- Les systèmes de classification en vigueur font référence aux niveaux hiérachiques suivants selon leur ordre d’importance: Règne, Embranchement (ou phylum ou division), Classe,

Ordre, Famille, Genre, Espèce. Des niveaux hiérarchiques intermédiaires (e.g. sous-règne, superclasse) ou des catégories infraspécifiques (sous-espèce, forme, morphotype) sont parfois utilisés.

Différents systèmes de classification existent. Bien que les noms d’espèces soient généralement les mêmes d’une classification à une autre, la désignation des taxons selon un ordre supérieur peuvent être différents selon la systématique. En paléontologie, trois principales approches sont utilisées à des fins de systématique:

- Systématique évolutionniste (ou éclectique)

- Systématique phénétique

- Systématique phylogénétique (ou cladistique)

Lexique:

Diagnose: détermination des caractéristiques morphologiques d’un taxon (par exemple, au niveau de l’espèce ou du genre)

Nomenclature: ensemble de termes employés dans une science ou une technique, se référant à une classification

Taxinomie (taxonomie): science des lois de classification des formes vivantes; aspects théoriques et pratiques concernant les systèmes de classification

Taxon (taxum): unité systématique ou taxinomique

Espèce: ensemble d’individus, d’aspect semblable ayant des caractères distinctifs au sein d’un même genre et capables d’engendrer des individus féconds

Systématique: science de classification des formes vivantes (selon un système hiérachisé, souvent phylogénétique)

Phylogénie: formation, développement des espèces au cours de l’évolution

Phylum: souche primitive d’une série généalogique

Embranchement: regroupement de taxons à un haut niveau hiérarchique

Classification: distribution par catégories (varie selon les codes de nomenclature – botanique, zoologique, paléontologique)

Clade: lignée monophylétique

Système de classification selon cinq règnes (d’après Whittaker, 1969)

MONÈRES

Caractères distinctifs: cellules procaryotes, unicellulaires ou coloniales; absence de plastes (organel les destinées à la métabolisation du carbone par photosynthèse) et de mitochondries (particules cytoplasmiques associées à la respiration intracellulaire), et de flagelles bien développées; reproduction asexuée par fission ou clonage

Principaux représentants: bactéries, algues bleues-vertes.

Mode de nutrition: absorption surtout, quelques groupes font de la photosynthèse ou de la chimio synthèse.

Age d’origine: environ 3.8 milliards d’années ? (les plus anciennes évidences = stromatolites; traces de cellules filamentaires; composition isotopique du carbone).

PROTISTES

Caractères distinctifs: unicellulaires eucaryotes constituant un groupe hétérogène; présence de plastes chez certains et/ou de flagelles bien développés; reproduction sexuée et asexuée.

Principaux représentants: Chrysophytes, Pyrrhophytes, Protozoaires.

Mode de nutrition: photosynthèse, absorption et/ou ingestion.

Age d’origine: environ 1.8 à 1.5 Ma (précurseurs connus = acritarches).

CHAMPIGNONS (Thallophytes non-photosynthétiques)

Caractères distinctifs: cellules à un ou plusieurs noyaux dispersés, isolées ou formant des filaments tubulaires (hyphes constituant le mycélium); sessile, habitant sur la source alimentaire; repro duction sexuée ou asexuée; absence de plastes ou pigments photosynthétiques.

Mode de nutrition: absorption (saprophyte, parasite ou symbiotique).

Age d’origine: Sans doute plus d’un milliard d’années.

PLANTES

Caractères distinctifs: organismes pluricellulaires munis de plastes; sessiles, généralement fixés à un substrat.

Principaux représentants: algues pluricellulaires, bryophytes, trachéophytes (ptéridophytes, sperma tophytes).

Mode de nutrition: photosynthèse.

Age d’origine: au moins 400 Millions d’années pour les plantes vasculaires, les non-vasculaires étant certainement plus anciennes.

ANIMAUX

Caractères distinctifs: organismes pluricellulaires; reproduction sexuée.

Principaux représentants: Invertébrés (porifères, coelentérés, bryozoaires, brachiopodes, mollusques, arthropodes, échinodermes, hémicordés) et vertébrés (poissons, reptiles, oiseaux, mammifères).

Mode de nutrition: ingestion.

Age d’origine: sans doute 630 millions d’années pour les premiers métazoaires (cf. faunes édiacariennes). Développement des premiers vertébrés (agnathes) au Cambrien supérieur, des amniotes au Carbonifère et des mammifères au Crétacé.

Plan du Cours

COURS 1

I. Biogéographie

II. Morphométrie

III. Paléoécologie

IV. Ichnologie

V. Taphonomie

VI. Biostratigraphie

TERRAIN : récifs de l’Yonne

COURS 2

Chapitre 1 – Introduction

1.1 Nature des archives paléontologiques (fossilisation)

1.2 Taphonomie et paléoécologie

1.3 Taxinomoie et systématique (classification)

Chapitre 2 – La vie au Précambrien

2.1 L’origine de la vie (indices géologiques et paléontologiques)

2.2 Les stromatolites

Chapitre 3 & 4 – Les Protistes

Généralités (importance, diversité)

Écologie-paléoécologie des microflores et des microfaunes

Pruncipes de micropaléontologie

Biostratigraphie et classification

Protistes et environnement

Nature et taille des protistes fossiles

Les algues unicellulaires

Les foraminifères

Les autres protozoaires (thécamoebiens, radiolaires, tintinnides)

Chapitre 5 – Les Métazoaires peu évolués

5.1 Les Porifères ou Spongiaires

5.2 Les Archéocyathes

5.3 Les Cnidaires

Hydrozoaires

Scyphozoaires

Anthozoaires

Chapitres 6 & 7 – Les Mollusques

Généralités importance, diversité, morphologie, classification,

biostratigraphie

Les Lamellibranches

Les Gastéropodes

Les Céphalopodes

Nautiloïdes

Ammonoïdes

Bélemnitoïdes

Chapitre 8 – Les Lophophoriens

8.1 Les Bryozoaires

8.2 Les Brachiopodes (articulées et inarticulés)

Chapitre 9 – Les Arthropodes

Généralités (anatomie et classification)

Les Trilobites

Les Ostracodes

Les Cirripèdes

Chapitre 10A – Les Échinodermes

Généralités

Les Crinoïdes

Les Échinoïdes

Chapitre 10B – Les Graptolites

Généralités

Les Dendroïdes

Les Graptoloïdes

Chapitre 11 – Le Règne végétal

Généralités

Éléments de classification (Bryophytes et Trachéophytes)

Spores et Grains de pollen

Écologie-paléoécologie

Chapitre 12 – Les Vertébrés

Télécharger Cours Paléontologie PDF

Cours 1 de Pléontologie PDF

Cours 2 de Pléontologie PDF

Cours 3 de Pléontologie PDF

Cours 4 de Pléontologie PDF

Autres Modules de Géologie

Tourner à la page principale de Géologie pour voir la totalité des modules (cours, résumés, formation, leçons, exercices, td, examens, qcm, livres).

Ou visiter directement ces Unité d’enseignements proposées: